Sehenswürdigkeiten

Sehenswürdigkeiten sortiert nach Abstand zum Münster:

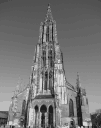

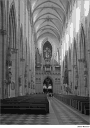

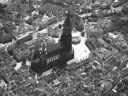

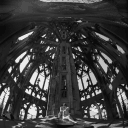

Ulmer Münster

Das Ulmer Münster ist eine im gotischen Baustil errichtete Kirche in Ulm, einer ehemals freien Reichsstadt. Der 1890 vollendete 161,53 m hohe Turm ist der höchste Kirchturm der Welt.

Was gibt es zu sehen?

Besichtigung des Münsters und besteigen des Münsterturms. Während Andachten, Gottesdiensten und Konzerten ist das Münster nicht oder nur eingeschränkt zu besichtigen. Der Turm ist auch während Veranstaltungen durchgehend geöffnet. Während Konzerten kommt man nur mit Eintrittskarte ins Münster.

Öffnungszeiten

Januar 9:00 - 16:45 (Kirche) 9:00 - 15:45 (Turm) Februar 9:00 - 16:45 (Kirche) 9:00 - 15:45 (Turm) März 9:00 - 17:45 (Kirche) 9:00 - 16:45 (Turm) April 9:00 - 18:45 (Kirche) 9:00 - 17:45 (Turm) Mai 9:00 - 18:45 (Kirche) 9:00 - 17:45 (Turm) Juni 9:00 - 18:45 (Kirche) 9:00 - 17:45 (Turm) Juli 9:00 - 19:45 (Kirche) 9:00 - 18:45 (Turm) August 9:00 - 19:45 (Kirche) 9:00 - 18:45 (Turm) September 9:00 - 18:45 (Kirche) 9:00 - 17:45 (Turm) Oktober 9:00 - 17:45 (Kirche) 9:00 - 16:45 (Turm) November 9:00 - 16:45 (Kirche) 9:00 - 15:45 (Turm) Dezember 9:00 - 16:45 (Kirche) 9:00 - 15:45 (Turm)

Eintritt

Kinder bis 7 Jahre frei Jugendliche (7–17 Jahre): 2,50 EUR (Ab 10 Personen: 2,00 EUR) Schüler und Studenten : 2,50 EUR (Ab 10 Personen: 2,00 EUR) Erwachsene: 4,00 EUR (Ab 10 Personen: 3,50 EUR)

Weitere Informationen

Homepage des Ulmer Münsters

Das Münster hat mit 161,53 m Höhe bis heute den höchsten Kirchturm der Welt. Der Chor des Münsters wird rechts und links von den beiden Chortürmen flankiert, die mit ihrer Höhe von 86 m zur Gruppe der besonders hohen Türme gehören. Das Kirchengebäude ist 123,56 Meter lang und 48,8 Meter breit. Das Mittelschiff hat eine Höhe von 41,6 Metern, die Höhe der Seitenschiffe beträgt 20,55 Meter. Das Münster hat rund 190.000 Kubikmeter umbauten Raum und der hohe Westturm belastet die Fundamente mit einer Masse von 51.500 Tonnen. Bei der Grundsteinlegung 1377 sollte diese Pfarrkirche eine Kirche der Bürger sein. Sie wurde von den weniger als 10.000 Bürgern der Stadt finanziert. Da das Münster nie als Bischofssitz geplant war, waren von Beginn an nur ein zentraler Westturm und zwei Chortürme vorgesehen (vgl. Abbildung des Grundsteinreliefs). Deshalb gibt es in der Kirche auch keine Krypta oder Grablege. Hauptfassaden mit zwei flankierenden Türmen waren im Allgemeinen Bischofskirchen und Abteien vorbehalten.

Das Münster bietet 2.000 Sitzplätze in der normalen Bestuhlung. Beim Württembergischen Landesposaunentag, der alle zwei Jahre in Ulm stattfindet, haben durch zusätzliche Sitzgelegenheiten 4.500 Bläser mit Instrumenten Platz im Münster. Im Mittelalter bot es Platz für 20.000 bis 22.000 Menschen, da es damals üblich war, während des Gottesdienstes zu stehen. Das Ulmer Münster ist eines der größten gotischen Gebäude in Süddeutschland und ein Kulturdenkmal. Der Hauptturm kann über 768 Stufen bis zu einer Galerie im oberen Drittel des Turmhelms in einer Höhe von 143 m bestiegen werden. Von dort bietet sich dem Besucher ein eindrucksvolles Panorama der Stadt und ihrer Umgebung. An einigen Tagen im Jahr ist bei Föhn sogar der Blick über ganz Oberschwaben bis zu den Alpen möglich.

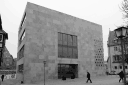

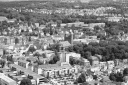

Ulm´s neue Mitte

Gemäß der Idee einer autogerechten Stadt wurde mit der Neuen Straße eine breite Schneise durch die Stadt geschlagen und dabei noch erhaltene historische Architektur zugunsten dieser „Stadtautobahn“ abgerissen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die Lücke durch die „Neue Mitte“ geschlossen (siehe unten), nachdem man in anderen Innenstadt-nahen Quartieren bereits während der 1980er Jahre sensibler mit der noch erhaltenen historischen Bausubstanz umgegangen war. So kann die behutsame Sanierung einiger historischer Gebäude im Fischerviertel und des Quartiers „auf dem Kreuz“ durch die stadteigene Sanierungsanstalt als vorbildhaft gelten.

Die Neubauten der „Neuen Mitte“ zwischen Münsterplatz und Rathaus, wie das Stadthaus des Architekten Richard Meier, das „Haus der Sinne“ und das Sparkassen-Gebäude, beide von Stephan Braunfels, sowie die Kunsthalle Weishaupt des Architekten Wolfram Wöhr, die als „gläserne Pyramide“ errichtete neue Stadtbibliothek von Gottfried Böhm und der Neubau der „Obere Stube“ (siehe unter „Museumsgesellschaft“) setzen mit ihrer modernen Formensprache in unmittelbarer Nähe des Münsters und des wiederaufgebauten historischen Rathauses auf bewusste Kontrastwirkungen und Brüche.

Zusammenfassend ist das Stadtbild Ulms heute durch die Mischung zwischen erhalten gebliebenen, oder (wenn auch meist nur rein äußerlich) wiederaufgebauten historischen Bauten und Straßenzügen auf der einen Seite und moderner Architektur auf der anderen Seite gekennzeichnet. Das spannungsreiche Ergebnis des mutigen Städtebaus erregt viel Aufsehen und findet Anerkennung in weiten Teilen der Fachwelt, wird aber von Teilen der Bevölkerung auch kritisch gesehen.

Der Neue Bau

Der sogenannte Neue Bau in Ulm wurde Ende des 16. Jahrhunderts ursprünglich als Lagerhaus errichtet. Heute ist das 1924 durch einen Großbrand weitgehend zerstörte sowie im Zweiten Weltkrieg erneut erheblich beschädigte Renaissancegebäude Sitz der Polizeidirektion.

Der in der Ulmer Altstadt liegende Neue Bau entstand 1584 bis 1593 hauptsächlich als städtisches Lagerhaus unter anderem für Getreide, anstelle von Vorgängerbauten, darunter der Strölinhof, benannt nach einer Patrizierfamilie der Stadt (in einem Teil des Strölinhofes wohnten auch die Herrscher des Reiches, wenn sie Ulm besuchten). Das Areal des Neuen Baus (Grundfläche etwa 2.700 m²) liegt an der Nordecke der früheren Pfalz, dem Kern, aus dem sich Ulm entwickelte.

Die vorrangige Zweckbestimmung des Neuen Baus als Getreidelager – er besaß jedoch auch repräsentative Räume – lassen mehrere Reihen von der Belüftung dienenden Gaubenfenstern erkennen. In den gewölbten unteren Räumen wurde u.a. Salz und Wein gelagert. Die ursprünglich nur temporäre Bezeichnung „Neuer Bau“ für das Gebäude, das während der Erbauung auch als „eines Ehrsamen Rats Neuerbau“ bezeichnet wurde, blieb dauerhaft als Eigenname erhalten. Das im Grundriss unregelmäßig fünfeckige Bauwerk aus Sichtbackstein besitzt einen Innenhof (Wände dort mit aufgemalter Quaderung, ursprünglich trugen auch die Außenseiten Quaderputz) und zwei gegen Nord bzw. Süd gerichtete Giebel. In der Südwestecke des Innenhofes befindet sich ein Treppenturm, in der Platzmitte der 1591 von Claus Bauhofer geschaffene Hildegard-Brunnen. Die Brunnensäule mit Statue der Hildegard – Frau Karls des Großen und dem alemannischen Herzogshaus entstammend, zu dem Ulm vermutlich gehörte – sollte wahrscheinlich an die frühere Nutzung des Areals als Königs- oder Kaiserhof erinnern (heute eine Kopie von 1912).

Seit 1648 war Ulm Tagungsort des Schwäbischen Reichskreises. Solange die Kreisdeputierten im Ulmer Rathaus tagten, wichen die Ratsmitglieder in den Neuen Bau aus, der auch einen prunkvollen holzgetäfelten Renaissanceraum enthielt (der den Großbrand 1924 zwar überstand, jedoch beim Wiederaufbau verändert wurde). Teile des Gebäudes wurden zeitweilig als Gefängnis und Registratur genutzt. Im 900 m² großen Innenhof fanden außerdem Bären- und Stierhatzen sowie Zirkusvorführungen statt.

Ab 1802, nach Ende der Reichsstadtzeit, tagte der Ulmer Rat wiederum zeitweilig im Neuen Bau, außerdem zog dort das Kameralamt (staatl. Liegenschaftsamt) ein, später auch das kgl. Hauptzollamt und weitere Behörden, der alte Kornspeicher diente nun militärischen Zwecken.

Am 19. Februar 1924 zerstörte ein Großbrand wesentliche Teile des Gebäudes, das 1927 mit vergrößerten Fenstern wiederhergestellt wurde. Danach zog die Württembergische Polizeidirektion in den Neuen Bau ein, seit 1938 als Alleinnutzer. Während der Zeit des Nationalsozialismus residierte hier auch eine Gestapo-Dienststelle. Sie wurde im Herbst 1933 als "Außenhauptstelle" der Württembergischen Politischen Polizei - der späteren Gestapo - errichtet und bildete mit etwa 15 Beamten und Angestellten die größte unter den Außenstellen der Stapoleitstelle Stuttgart.[1] 1944 kam es durch einen Bombenangriff erneut zu schweren Schäden insbesondere im Dachbereich. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen zunächst wieder verschiedene Ämter ein, später wurde der Neue Bau erneut Sitz der Polizeidirektion.

250m

Schwörhaus

Das Schwörhaus in Ulm ist ein zu Beginn des 17. Jahrhunderts errichteter reichsstädtischer Repräsentationsbau. Nach mehrfacher Zerstörung und Wiederaufbau wird es heute als „Haus der Stadtgeschichte Ulm“ vom Stadtarchiv Ulm genutzt. Von seinem Balkon aus legt am Schwörmontag der Ulmer Oberbürgermeister jährlich öffentlich Rechenschaft ab.

Was gibt es zu sehen?

Dauerausstellungen im Haus der Stadtgeschichte - Stadtarchiv

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag 11-17 Uhr. Am Montag sowie an Feiertagen geschlossen.

Eintritt

Der Eintritt ist frei

Weitere Informationen

ulm.de - Haus der Stadtgeschichte

Geschichte bis zum 18. Jahrhundert

Das heutige Schwörhaus auf dem Ulmer Weinhof liegt dort, wo sich die Kapelle der 854 erstmals erwähnten Königspfalz befand. Spätestens ab 1345 wurde hier als Symbol städtischer Souveränität der Schwörakt abgehalten, zunächst von einem kleinen sogenannten „Schwörhäusle“ aus, das an einen hohen Wehrturm („Luginsland“) angebaut war.

1612 wurde die alte Gebäudegruppe abgebrochen und an deren Stelle bis 1618 das nunmehrige Schwörhaus als dreigeschossiger Baukörper im Stil der Renaissance erbaut, mit offener Laube und einem Balkon für den jährlichen Schwörakt (Huldigungseid der Bürgerschaft und Amtseid des Bürgermeisters) im 1. Stock. Neben der repräsentativen Funktion dienten seine oberen Etagen als Kornspeicher, die Gewölbe im Erdgeschoss zunächst als Arsenal, später als Weinlager. Außerdem beherbergte das Gebäude die Stadtbibliothek, im 18. Jahrhundert wurde in den oberen Stockwerken ein Bibliothekssaal eingebaut.

Am 15. Oktober 1785 wurde der Bau wie auch ein Teil der dortigen Bibliothek bei einem Brand zerstört. Beim Wiederaufbau 1789/90 ersetzte man den Renaissancegiebel durch einen barocken Volutengiebel und den ehemals über Eck gestellten Dachreiter durch einen zentralen achteckigen Dachreiter mit Zwiebelhaube.

Geschichte ab dem 19. Jahrhundert

1802 verlor Ulm seinen Status als Freie Reichsstadt, 1805 veranlasste die nunmehr bayerische Herrschaft den Abbruch des Balkons als unnötig gewordenes reichstädtisches Symbol. Nach dem Übergang Ulms an das Königreich Württemberg 1810 erfüllte das Schwörhaus verschiedene amtliche Aufgaben, so war es 1822 bis 1897 Sitz des königlichen Gerichtshofs für den Donaukreis. 1898 erwarb die Stadt das Schwörhaus zurück, damit konnte der Ulmer Gemeinderat während des Rathaus-Umbaus dorthin ausweichen.

1908 wurde das Gebäude nach Westen verlängert, um neben der Stadtbibliothek auch das Stadtarchiv aufnehmen zu können. Bereits ab 1906 beherbergte es zudem eine Frauenarbeitsschule sowie Räume für Ausstellungen. 1910 ließ die Stadt den Balkon erneuern und 1915 erhielt das Schwörhaus historisierende Wandmalereien. Beim schweren Luftangriff am 17. Dezember 1944 brannte das Schwörhaus aus, ein Jahr später stürzte auch der zunächst stehengebliebene Ostgiebel ein.

1954 wurde das mit Barockgiebel, jedoch ohne Bemalung wiederaufgebaute Schwörhaus im Rahmen einer Schwörmontagsfeier wieder eingeweiht. Seitdem legt von seinem Balkon der Ulmer Oberbürgermeister wieder jährlich öffentlich Rechenschaft ab. Nutzer des Gebäudes wurden wiederum Stadtbibliothek und Stadtarchiv. Nachdem die Bibliothek 2004 in einen separaten Neubau übersiedelte, erfolgte ein Innenumbau des Schwörhauses zum „Haus der Stadtgeschichte Ulm“ mit Dauerausstellungsraum im Erdgeschoss. An dessen Westwand ist ein Mauerteil der aus staufischer Zeit stammenden Pfalzkapelle freigelegt.

Metzgerturm

Der Metzgerturm in Ulm ist ein heute noch erhaltenes Stadttor der mittelalterlichen Stadtbefestigung an der Donau. Der quadratische Backsteinturm mit Spitzbogentoren wurde um 1340 als Auslass der staufischen Stadtbefestigung zur davorliegenden Stadtmetzig errichtet. Das Obergeschoss mit vorkragenden Rundbogen wird durch ein steiles Walmdach abgeschlossen.

Was gibt es zu sehen?

Der Metzgerturm kann lediglich von aussen besichtigt werden.

Bei einer Höhe von etwa 36 m ist der Metzgerturm um 2,05 m nach Nordwesten geneigt, was einer Neigung von 3,3° entspricht (zum Vergleich Schiefer Turm von Pisa: 3,97°). Ursache ist eine nachträgliche Bodensenkung des sumpfigen Untergrundes.

Der Sage nach entstand die Turmneigung dadurch, dass sich dort eingesperrte korpulente Metzger aus Angst vor Strafe wegen minderwertiger Waren in einer Ecke zusammendrängten, als der zornige Bürgermeister eintrat.

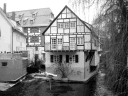

Schiefes Haus

Das Schiefe Haus ist ein spätgotisches Fachwerkhaus in Ulm, das eine Neigung von 9 bis 10° aufweist. Das ursprüngliche Fachwerkhaus aus dem 14. Jahrhundert hat nach mehrfachen An- und Umbauten 1443 sein heutiges Aussehen eines fünfgeschossigen Hauses erlangt. Genutzt wurde es von den Schiffsmeistern von Ulm.

Was gibt es zu sehen?

Abgesehen von der Buchung eines Zimmers kann das Schiefe Haus, welches seit 1995 als Hotel genutzt wird, nur von aussen besichtigt werden.

Mit seinem südlichen Fundament direkt an der Blau gelegen, ragt das Haus ab dem ersten Stockwerk dank schräger Verstrebungen teilweise über den Fluss. So konnten dort Boote geschützt anlegen. Untersuchungen des archäologischen Landesamts lassen zudem vermuten, dass im Keller des Hauses, der damals von Fischern als Raum für die Instandsetzung ihrer Netze genutzt wurde, auch Fischkammern mit einer natürlichen Frischwasserzufuhr lagen.

Im Laufe der Zeit senkte sich die zum Fluss gelegene Seite des Hauses stark ab, so dass bereits Anfang des 17. Jahrhunderts Stützmaßnahmen eingeleitet werden mussten.

Nach mehreren Besitzerwechseln wird das Haus seit 1995 als Hotel genutzt. Die dafür erforderlichen Sanierungsarbeiten sicherten die Statik des Hauses, ohne die Neigung zu ändern. Dazu wurden im Dachboden und in den Decken Stahlbänder angebracht, die der Kipprichtung entgegenwirken.

Um die Auflagen der Denkmalpflege zu erfüllen, wurden neben einer Fußbodenheizung auch die Rohre für die sanitären Anlagen in den Böden verlegt.

Während die Fußböden in den Zimmern nach wie vor bis zu 40 cm ansteigen, stehen die Betten horizontal, wie an eigens angebrachten Wasserwaagen zu erkennen ist.

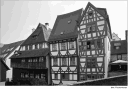

Fischerviertel

In diesem im Mittelalter vorwiegend von Handwerkern besiedelten Quartier am Donauzufluss der Blau finden sich noch viele aus dieser Zeit stammenden und auf sie verweisende Bauten, so die Garnsiede auf der Blauinsel, das heute genauso wie die Lochmühle und das Gerberhaus gastronomisch genutzte Zunfthaus der Schiffsleute (am historischen Fischerplätzle direkt an der Donau gelegen, etwa da, von wo aus sich unter anderem die Donauschwaben für die Fahrt flussabwärts in ihre neuen Heimatländer Ungarn und Rumänien einschifften).

Weiter nennenswert sind die Ulmer Münz, das um 1500 gebaute Kässbohrersche Haus und, der Ulmer Münz direkt benachbart, das Schiefe Haus, im 14. Jahrhundert erbaut, heute ein Hotel, welches als schiefstes der Welt gilt. Die acht mit viel Fingerspitzengefühl in das alte Haus gebauten, modern eingerichteten Zimmer haben Niveauunterschiede bis zu 40 cm, weshalb ans Kopfende der Hotelbetten Wasserwaagen eingebaut wurden, um dem Gast zu demonstrieren, dass er absolut „im Wasser“ (waagerecht) liegt. In der Nähe des Fischerviertels waren auch drei Anlandeplätze für die Illerflößerei, die Holz aus dem Allgäu und Oberschwaben und Waren aller Art nach Ulm und von dort aus weiter nach Wien transportierten. Noch 1870 erreichten 3.000 Flöße die Anlandestellen an der Donau

Donau

Die Friedrichsau gilt als das Naherholungsgebiet für Ulm. Sie ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Straßenbahn) zu erreichen, mit Fahrgastschiffen über die Donau – oder zu Fuß. Von der Ulmer Innenstadt aus gelangt man über Uferwege donauabwärts in ca. 30 Gehminuten in die Friedrichsau mit ihren drei Gesellschaftsgärten, dem Festplatz (für Volksfeste, Circus-Gastspiele und Open-Airs sowie dem sechswöchigen Kultur-Festival „Ulmer Zelt“) und dem Tiergarten.

500m

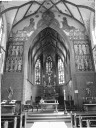

Georgskirche

Die Kirche St. Georg in Ulm wurde als katholische Garnisonkirche in den Jahren 1902 bis 1904 südlich des „Alten Friedhofs“ an der Olgastraße durch den Architekten Max Meckel erbaut. Heute ist sie die Pfarrkirche der 1920 errichteten katholischen Pfarrgemeinde St. Georg. Das Eigentum an der Kirche ging 1962 von der Bundesrepublik Deutschland auf die Pfarrgemeinde über.

Architektur

Meckel griff beim Bau der Kirche auf Formen der Spätgotik zurück und verband sie mit zeitgenössischen und eigenen Vorstellungen. Als eine der wenigen heute noch fast unveränderten Kirchenbauten der Neugotik wurde sie daher als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung in das Denkmalbuch Baden-Württembergs eingetragen. Die Renovierungen 1977/1983 und 1993/1995 beschränkten sich auf Auffrischung, Instandsetzung und Wiederherstellungen.

Bau

Der Bau ist als dreischiffige Basilika ausgeführt, wobei das Mittelschiff ungewöhnlich breit, die Seitenschiffe dagegen sehr schmal sind. Als Hauptbaumaterial wurden Handstrichbacksteine mit weißer Ausfugung verwandt, das Dach ist mit Kirchenbibern, die Turmhelme sind mit Kupfer gedeckt. Dach und Turmhelme ruhen auf Eisenunterkonstruktionen und haben eine Höhe von 38 (Dach) bzw. 86 (Turm) Metern. Der Turm steht in voller Breite vor dem Mittelschiff.

Inneres

Das Kircheninnere ist ausgemalt. Der Hochaltar ist wie ein spätgotischer Flügelaltar gestaltet, die Figuren sind gotischen Vorbildern nachempfunden. Für die Figuren der Seitenaltäre waren die Maria des Bordesholmer Altars im Schleswiger Dom und St. Georg vom Hauptaltar der gleichnamigen Kirche in Nördlingen Vorbilder.

An die ursprüngliche Funktion als Garnisonkirche erinnert das Bildprogramm an der Decke im Mittelschiff. Zwei stilisierte Eichbäume, „Sinnbild deutscher Treue“, in deren Laub sich die Wappen der Bundesstaaten (ab 1871) des Deutschen Reiches reihen, durchlaufen den Gewölbescheitel.

Einweihung

Bericht in der Ulmer Bilder-Chronik über die Einweihung der Kirche:

„1904, 8. November. Einweihung der neuen katholischen Garnisonskirche. Am Vorabend läuten sämtliche Glocken. Ein Bläserchor leitet mit einem Choral vom Kirchturm den Festmorgen ein. Um 8 Uhr Beginn der heiligen Weihe durch Bischof und Klerus. Begrüßung des Königs am Hauptportal durch den Bischof und Baudirektor Meckel. 10 Uhr 30 zieht der König mit Gefolge in die Kirche ein, ihm folgen die anwesenden Minister, der kommandierende General, die Generalität, Abordnungen der Truppenteile und die geladenen Gäste. Der Bischof hält die Festrede, worauf die Amtseinsetzung des neuen Garnisonspfarrers erfolgt. Pontifikalmesse und Te Deum beenden die Feier, an die sich eine Besichtigung der Kirche anschließt.“

Walcker-Orgel

Die Orgel wurde 1904 von Eberhard Friedrich Walcker (Ludwigsburg) erbaut. 1964 wurde das Instrument durch die Orgelbaufirma Reiser (Biberach) umstrukturiert. 2004 restaurierte die schweizerische Orgelbaufirma Kuhn (Männedorf) das Instrument und führte es auf den Ursprungszustand von 1904 zurück.

Die Orgel hat 47 Register (die Nummerierung in der nachfolgenden Disposition entspricht der des Spieltisches). Die Spieltrakturen sind mechanisch-pneumatisch, die Registertrakturen elektro-pneumatisch.

Zeughaus

Das Ulmer Zeughaus ist ein ehemaliges Zeughaus am östlichen Rand des Stadtzentrums von Ulm. Ab 1694 unterhielt der schwäbische Reichskreis ein ständiges stehendes Heer, dessen Verwaltung und Materialbestände zu großen Teilen im Ulmer Zeughaus untergebracht wurden.

Die Ursprünge des Gebäudes, das 1433 erstmals erwähnt wurde, liegen wohl bereits im 14. Jahrhundert. Das Haus zeugt von der wirtschaftlichen Blüte, die die freie Reichsstadt Ulm im Mittelalter durch ihre günstige Lage erlangte. Durch mehrfache Erweiterungen (um 1522, 1596 und 1616) sowie besonders aber durch den Neubau des Löwenbaues 1667 entstand ein weitläufiger Gebäudekomplex.

Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Wert des dort Gelagerten auf zwei Millionen Gulden geschätzt. Das alles wurde jedoch 1797 von den Österreichern im Vorfeld der Koalitionskriege in Besitz genommen, „dass es nicht den anrückenden Franzosen in die Hände falle“. In Ulm sah man diese Gegenstände nach der Schlacht von Elchingen (1805) nie wieder. Mit dem Ende der Reichsstadtzeit wurde das Zeughaus 1808 in eine Kaserne umgewandelt und bis 1919 als solche genutzt. Im Zweiten Weltkrieg fiel der Renaissancebau, das Alte Zeughaus, den schweren Zerstörungen zum Opfer. Die von Kriegszerstörung verschont gebliebenen Gebäudeteile wurden 1977 restauriert.

Das Zeughaus diente der Stadt als Waffenlager für Geschütze, Kugeln aus Stein und Eisen, Granaten, Bomben und verschiedene Gewehre, sowie Schwefel und Salpeter. Daneben wurden dort auch Modelle von Festungsbauten, Brücken, Mühlen, Gebäuden, Maschinen, Wasserleitungen und ähnlichem aufbewahrt. Daneben hatte das Zeughaus auch vielfältige weitere Nutzungen. Zeitweilig befand sich hier die reichsstädtische Münze. Auf dem Platz vor dem Zeughaus wurde bei wichtigen Anlässen Bürgerversammlungen abgehalten. Vom 16. bis 18. Jahrhundert fanden dort auch die Musterungen der 14. Bürgerkompanie statt.

Das aus dem Barock stammende Neue Zeughaus zeigt heute die typische Putzquaderzeichnung mit der Facettensteineinfassung der Fenster. Hervorstechend sind die mit Barock- und Renaissancemotiven verzierten Portale. In der Säulenhalle des frühbarocken „Löwenbaus“ finden wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen statt. Betreut wird das Zeughaus von der Einrichtung Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Pauluskirche

Die Pauluskirche in Ulm wurde als evangelische Garnisonkirche in den Jahren 1908 bis 1910 nördlich des Alten Friedhofs an der Frauenstraße von dem Architekten Theodor Fischer erbaut. Sie ist heute die Gemeindekirche der Ulmer Paulusgemeinde.

Baugeschichte

Die Protokolle des Ulmer Rats belegen, dass bereits 1864 Absichten des Königlichen Kriegsministeriums bestanden, in Ulm eine eigene Garnisonskirche zu errichten. Dieses Vorhaben wurde jedoch durch Abgeordnetenkammer und Versammlung der Stände des Königreiches Württemberg abgelehnt, u.a. mit dem Hinweis darauf, dass Gewissensfreiheit bestehe und Militärangehörigen der Kirchgang nicht befohlen werden könne. Erst nach Errichtung einer evangelischen Garnisonskirche in Ludwigsburg und der katholischen Ulmer Garnisonskirche (St. Georg) kam es 1905 zur Ausschreibung eines Wettbewerbs für die Erbauung einer evangelischen Garnisonskirche in Ulm, die 2000 Sitzplätze umfassen sollte. Am 12. Dezember 1906 wurde aus sieben eingereichten Wettbewerbsbeiträgen der unter dem Motto „ain veste bvrg“ stehende Entwurf des Architekten Theodor Fischer ausgewählt. Nach einigen Änderungen am Entwurf begannen am 1. April 1908 die Bauarbeiten, die Bauleitung übte Fischers Mitarbeiter Eduard Brill aus. Die Grundsteinlegung erfolgte am 20. August 1908 im Beisein des Königs und Herzog Albrechts. Die Einweihung – in Anwesenheit des Königspaares – fand am 5. November 1910 statt.

Architektur

Theodor Fischer errichtete die Pauluskirche im Jugendstil, wobei das Vorbild der 1902 bis 1905 von ihm erbauten Dorfkirche in Gaggstatt erkennbar ist. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass in ihr als einem der ersten sakralen Gebäude in Deutschland für das Gewölbe im Schiff Sichtbeton verwendet wurde. Das weitgespannte Gewölbe ist säulenlos und wird von Betonbindern gehalten, die die Form des sogenannten Fischerbogens tragen. Die beiden über 50 m hohen granatförmigen Türme im Osten sollen an syrische Kuppeln erinnern. Im Westen ist dem Schiff ein zylinderförmiger Gebäudeteil teilweise vorgelagert, der auch die Orgelempore enthält. Auch die Wappentiere an den Säulenbasen der Eingangshalle – der staufische Löwe und der württembergische Hirsch – sind in Beton ausgeführt. Die Rückwand des Altars ist durch ein gemaltes Kruzifix von Adolf Hölzel gestaltet.

Das Innere der Kirche wurde in den 1960er-Jahren erheblich umgestaltet. Unter anderem wurde es mit einem gemusterten Terrazzo-Fußboden, einem Podest im Altarbereich, einem Sprechpult, neuer Bemalung der Ostfront des Schiffs (mit Themen aus der Offenbarung des Johannes) und neuen Fenstern ausgestattet. Viele ursprüngliche Jugendstilelemente gingen dabei verloren, zu denen u.a. von dem Maler Franz Mutzenbecher gestaltete Farbverglasungen gehörten.

750m

Wasserturm

Als Wahrzeichen der Stadt Neu-Ulm gilt der Wasserturm aus dem Jahre 1898 mit dem ihn umgebenden Kollmannspark.

1000m

Bundesfestung

Geplant und erbaut wurde die Festung als zentraler süddeutscher Waffenplatz des Deutschen Bundes von 1842 bis 1859 unter dem Festungsbaudirektor und damaligem Oberst Moritz Karl Ernst von Prittwitz, sie zählt heute zu Europas größten Festungsanlagen. Bei der Errichtung waren bis zu 10.000 Arbeiter tätig. Heute sind davon noch zahlreiche Gebäude im gesamten Stadtgebiet erhalten, darunter nahezu alle Forts, beinahe die gesamte Stadtumwallung zwischen Wallstraßenbrücke und Eythstraße sowie einzelne Bauwerke der Stadtfronten und der Betonwerke von 1901/1914, außerdem zählen etliche Infrastrukturgebäude innerhalb des inneren Festungsrings und am Kuhberg dazu.

Nach der endgültigen Niederlage Napoleons (1815) war man sich einig, dass eine Sicherung der Länder auch nach innen zu erfolgen habe. Die Bundesfestungen waren eines der wenigen Projekte des deutschen Bundes, die verwirklicht wurden. Die Bundesfestung Ulm wurde im Zeitraum von 1842 bis 1859 vom preußischen Festungsbaudirektor und damaligen Oberst Moritz Karl Ernst von Prittwitz und Gaffron entworfen und unter seiner Leitung erbaut. Bei ihrer Errichtung waren bis zu 10.000 Arbeiter tätig. Die Leitung auf bayerischer Seite hatte ab Dezember 1843 der Major Theodor Ritter von Hildebrandt inne, nachdem der ursprüngliche Festungsbaudirektor Friedrich Herdegen starb.

In Friedenszeiten sollte die Festung 5.000 Soldaten des Bundesheeres beherbergen, für den Eintritt des Ernstfalles rechnete man dagegen mit bis zu 20.000 Soldaten. Weiterführende Planungen sahen sogar 100.000 Soldaten vor. Die gesamten Baukosten der Festung werden auf 16.500.000 Gulden geschätzt.

Die Festung stellt sich als geschlossener, polygonförmiger Mauerzug um beide Städte Ulm und Neu-Ulm dar, der in einiger Entfernung eine Reihe Forts vorgelagert sind. Aus der topografischen Lage heraus wurden mit den Forts in Ulm markante Höhen über der Stadt gesichert, während dies in Neu-Ulm, mangels Bergen um die Stadt, unterblieb. Die erste Steinbrücke über die Donau lag zwischen beiden Städten innerhalb der Festung, die nächste befand sich erst in Regensburg.

Erstmals wurde in Deutschland das Bastionärsystem beim Bau der Festung Koblenz (1815–34 gebaut) aufgegeben und stattdessen ein Polygonalsystem mit vorgelagerten Befestigungen geschaffen. In diesem Zusammenhang ist von der neupreußischen oder neudeutschen Manier die Rede. Diese ist als Vorbild beim Bau der Festung Ulm gut erkennbar. Die beiden später entstandenen Werke auf dem Oberen Eselsberg wurden als Biehler-Forts ausgeführt. Die Nummerierung der Werke erfolgte auf württembergischer Seite in römischen Zahlen und auf der bayerischen Seite in arabischen Ziffern, in ursprünglichen Planungen wurden aber auch hier römische Zahlen benutzt.

Da die Bundesfestung Ulm im Gegensatz zur Festung Rastatt nicht unter die Bedingungen des Vertrags von Versailles fiel, musste sie nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nicht geschleift werden. Dennoch sind viele Anlagen der Festung nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und in den Jahren danach unwiderruflich verschwunden. Ein weiterer großer Teil ist vom Verfall bedroht, was in besonderem Maße für einige Forts und die betonierten Anlagen der Reichsfestung zwischen 1901 und 1916 gilt.

Die Texte basieren auf den Inhalten der Wikipedia und stehen daher unter der Creative Commons Attribution/Share Alike Lizenz.