Ideen

Ideen und Produkte, auf die die Stadt Ulm voller Stolz zurückblicken kann.

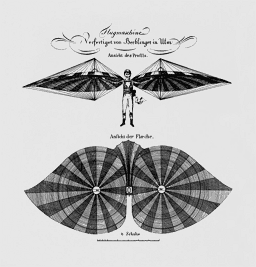

Der Schneider von Ulm

Seine bekannteste Erfindung ist ein Hängegleiter, der ihm den Gleitflug ermöglichen sollte. Jahrelang baute und verbesserte Albrecht Berblinger seinen Flugapparat und beobachtete den Flug von Eulen. Die Leute spotteten über ihn. Man drohte damit, ihn aus der Zunft zu werfen und ließ ihn eine hohe Strafe zahlen für sein Werken außerhalb der Zunft. Trotzdem baute er, unter Einsatz seiner gesamten Einnahmen, weiterhin an seinem Fluggerät.

Am 31. Mai, 1811 trat er zu einem öffentlichen Flugversuch an.Aufgrund der Windverhältnisse verzögerte er den für 16 Uhr geplanten Start, mit der Hoffnung es könnte sich noch etwas verändern. Gegen 17 Uhr wurden die zahlreichen Zuschauer und auch Herzog Heinrich ungeduldig und drängten ihn, endlich mit seiner Vorführung zu beginnen. Ein umstehender Polizeidiener rempelte Berblinger schließlich an und das Verhängnis nahm seinen Lauf.

Aus diesem Überraschungsmoment heraus konnte er die erforderliche Anfangsgeschwindigkeit für den Gleitflug nicht erreichen und die Tragflächen seines Fluggerätes nicht in einem günstigen Anstellwinkel ausrichten. Die Fallwinde und der Start mit Rückenwind bescherten dem Traum vom Fliegen ein jähes Ende. Bereitstehende Fischer retteten ihn nach dem Absturz unter dem Gejohle der vielen Zuschauer aus den Fluten der Donau.

Der Absturz mit seinem Flugapparat war auch mit einem sozialen Absturz verbunden. Man bezeichnete ihn nun als Lügner und Betrüger, was zur Folge hatte, dass auch die Kunden seiner Schneiderwerkstatt ausblieben. Mit 58 Jahren starb er im Hospital völlig verarmt und mittellos an Auszehrung. Nach mündlicher Überlieferung hatte er aber seinen Flugapparat bis zu seinem Tod auf dem Dachboden aufbewahrt.

Die erste Zementfabrik Deutschlands

Im Jahr 1829 ging Ernst Gustav nach Tübingen, um seine „Staatsprüfung in der Apothekerkunst“ abzulegen. Nach mehr als zwei Semestern legte er hier sein Staatsexamen in Pharmazie ab und war nun als geprüfter Apotheker berechtigt, eine Apotheke zu leiten. Er setzte jedoch 1830 seine Studien an der Bergakademie Freiberg in Sachsen in den Fachgebieten Chemie und Mineralogie fort. Im Jahre 1832 übernahm er dann die Kron-Apotheke seines Onkels in Ulm.

Zu dieser Zeit war auch in Deutschland bereits das Herstellungsverfahren von „Cement“ bekannt, nur nicht die Gewinnung des notwendigen Kalkmergels. Ernst Gustav unternahm viele Exkursionen in seiner schwäbischen Heimat und erkannte bald den Nutzen von Albgestein zur Gewinnung des Kalkmergels.

Im Jahr 1839 erhielt er aufgrund seiner „Beiträge zur Kunde des Jura- und Süßwasser-Kalkes, insbesondere der jüngsten Süßwasserkreide“ den Doktortitel der Philosophie und den Magister der Künste von der Philosophischen Fakultät der Universität Tübingen verliehen. Damit war er der erste Apotheker in Baden - Württemberg, dem ein Doktortitel verliehen wurde. Schon 1838 gründete er mit seinen Brüdern, Dr. Wilhelm und Julius Leube, die erste Zementfabrik in Deutschland, die „Gebrüder Leube“ in Ulm und entwickelte die fabrikmäßige Herstellung des „hydraulischen Kalks“. Bereits ein Jahr später, 1839, wurde die Anlage mit einem Brennofen und ein Stampfwerk mit zwei Mahlgängen in Betrieb genommen.

Eiserner Pflug

Die Pflugfabrik Gebrüder Eberhardt war ein Mitte des 19. Jahrhunderts gegründeter Landmaschinenhersteller aus Ulm, der hauptsächlich Bodenbearbeitungsgeräte herstellte.

Das Unternehmen wurde 1854 von den beiden Brüdern Albert (gelernter Wagner) und Wilhelm Eberhardt (gelernter Schmied) in der väterlichen Werkstatt in der Deinselsgasse in Ulm gegründet. Die beiden Brüder wollten dort feine Kutschen für reiche Bürger und den Adel in Württemberg herstellen. Da die Nachfrage aber nicht ausreichend war, begannen sie mit der Herstellung von Bauernwagen und landwirtschaftlichen Geräten, insbesondere von Pflügen.

1859 stellte die Firma Eberhardt ihren ersten komplett aus Eisen gefertigten Pflug vor, der weitgehend von Wilhelm Eberhardt entwickelt worden war.

In den 1870er Jahren gewann die Firma Eberhardt auf Ausstellungen, darunter auch die Weltausstellung 1873, zahlreiche Auszeichnungen für ihre Produkte. 1874 wurden die Geschäftsräume um die Gebäude der ehemaligen Tabakfabrik Bürglen erweitert, die vor dem Neutor lagen.

1878 wurde ein eiserner Dachstuhl für das Ulmer Münster hergestellt.

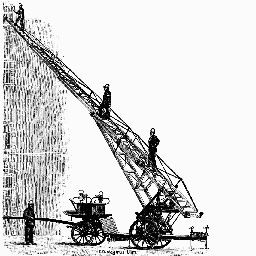

Feuerwehrleitern und LKWs von Magirus

Magirus war ein Unternehmen aus Ulm, das Geräte für Feuerwehren sowie Nutzfahrzeuge herstellte. Aus ihm gingen später die Marke Magirus-Deutz und das heutige Unternehmen Iveco Magirus hervor, das unter der Marke Magirus Fahrzeuge und Geräte für den Brand- und Katastrophenschutz herstellt und vertreibt.

1873 entwickelte Magirus die Ulmer Leiter, eine 14 m hohe Zweirad-Schiebeleiter, die er bei der Weltausstellung 1873 in Wien vorstellte und damit eine Goldmedaille errang.

Frühe Meilensteine der Produktion bei Magirus waren:- 1872: Eine freistehend besteigbare 2-Rad-Schiebeleiter wird gebaut.

- 1892: Die erste, noch von Pferden gezogene Magirus-Drehleiter mit einer Steighöhe von 25 Metern kommt auf den Markt.

- 1903: Die erste selbstfahrende Dampffeuerspritze wird gebaut.

- 1904: Die weltweit erste Drehleiter mit vollautomatischem Antrieb wird vorgestellt.

Die von Magirus gefertigten Fahrzeuge wurden anfangs von Pferden gezogen, dann mit Dampf und später mit Benzinmotoren angetrieben. Ab 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, begann Magirus auf Drängen der deutschen Heeresleitung mit der Produktion eines 3-Tonnen-Lastkraftwagens. Damals stellte das Unternehmen auch Fahrgestelle und Motoren für seine Fahrzeuge bereits zum Teil selbst her. Motoren von Fremdherstellern wurden jedoch weiterhin eingebaut, zum Beispiel von Maybach.

Ab 1919 baute Magirus auch Busse. Von 1919 bis 1926 wurden die Produkte über den Deutschen Automobil-Konzern (DAK) verkauft, wozu auch die Unternehmen Dux, Presto und Vomag gehörten. In den 1920er Jahren wurde das Angebot erst auf Kommunalfahrzeuge und später ganz allgemein auf Lastwagen verschiedener Größe ausgeweitet. 1927 waren im Werk rund zweitausend Mitarbeiter beschäftigt.

Stangerbad

Die ersten Erwähnungen von medizinischen Versuchen mit Elektrizität und Wasser stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Albert Eulenberg brachte 1883 das Buch Die hydroelektrischen Bäder heraus, in dem er seine wissenschaftlichen Untersuchungen darstellte. Der Gerbermeister Heinrich Stanger kam während seines Studiums der Gerberei und Elektrotechnik auf die Idee, das Gerbeverfahren mit Hilfe von Strom zu verbessern. Seine Versuche waren erfolgreich, woraufhin er in Ulm eine elektrische Gerberei einrichtete. Sein Vater, Johann Stanger, litt zu dieser Zeit an Gicht. Durch die Arbeit in den neuen Gerbgruben stellte sich eine Besserung an den Händen und Ellenbogen ein. Heinrich Stanger startete darauf hin Versuche mit anderen Gicht- und Rheumatismuskranken, bei denen sich ebenfalls erkennbare Erfolge darstellten. Seiner Theorie nach waren die im Wasser gelösten Gerbstoffe der Grund für die Linderung der Beschwerden und der Strom das Transportmittel in den Körper. Heinrich Stanger nannte das Bad Stangerbad und richtete jeweils eins in Ulm und Nagold ein. Die Wannen, die aus elektrisch isolierendem Material bestehen müssen, ließ er aus Holz bauen. Andere Wannen dieser Zeit wurden aus Fayence (Ton) hergestellt. Moderne Wannen sind aus Kunststoff und manchmal durch Glasfaser verstärkt.

Das Stangerbad ist heute inm Heilmittelkatalog der gesetzlichen Krankenversicherung zu finden. Das Stangerbad ist seit dem 4. Mai 1951 als Wortmarke geschützt.

Selbsttragende Karosserie der Firma Kässbohrer

1893 gründete Karl Heinrich Kässbohrer mit der Wagenfabrik Kässbohrer ein Familienunternehmen. Schon 1904 erfolgte der wachstumsbedingte Umzug in die damalige Ulmer „Neustadt“. Mit Aufträgen von mehreren Autoherstellern wurden ab 1910 erstmals Karosserien für Personenwagen-Fahrgestelle gefertigt. Auch erhielt das Unternehmen das erste Patent für einen kombinierten Omnibusaufbau für Personen- und Gütertransport. 1922 entwickelte Kässbohrer einen vollgummibereiften Lastwagen-Anhänger. Ende 1922 übernahmen nach dem Tod von Karl Heinrich Kässbohrer die beiden Söhne Karl und Otto Kässbohrer die Führung und Verantwortung für den Betrieb. 1924 entwickelte der Maschinenbauingenieur Karl Kässbohrer den ersten Zweiseiten-Kippanhänger mit zwei in der Längsachse angeordneten Kippwinden.

1948 hatte das Werk nach der Währungsumstellung bereits wieder 850 Mitarbeiter und Kässbohrer-Erzeugnisse wurden immer mehr zu einem Qualitätsbegriff im Fahrzeugbau. 1951 entwickelte Otto Kässbohrer den ersten selbsttragenden Omnibus S8. Zwischen 1953 und 1967 erfolgten firmenintere Umstrukturierungen, der Aufbau eines deutschlandweiten Reparatur- und Ersatzteildienstnetzes mit Zweigwerken in Dortmund, Hamburg, Frankfurt und Berlin und der Neubau einer Omnibusfertigungshalle für Setra-Busse. 1968, das Unternehmen feierte sein 75-jähriges Bestehen, expandierte man erstmals ins Ausland und errichtete in Salzburg ein neues Werk. Der Konzern hatte seinen Höhepunkt erreicht und war nun größter Produzent von Reisebussen und LKW-Anhängern innerhalb Deutschlands. 1969 wurde die Produktpalette um den PistenBully vergrößert, der sich innerhalb kurzer Zeit als äußerst erfolgreich herausstellte. Bereits zehn Jahre später, 1979, fuhren über 2.000 Bullys in 35 Ländern.

Ende der 1980er Jahre war die Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH mit rund 9.000 Mitarbeitern die zweitgrößte GmbH in Deutschland. Der Wandel in der Wirtschaft hin zur Globalisierung und die große internationale Konkurrenz hinterließen aber auch bei diesem Unternehmen ihre Spuren. In der Phase der wirtschaftlichen Rezession wurden plötzlich tiefe Schnitte notwendig. Mehr und mehr sank der Marktanteil und Arbeitsplätze wurden abgebaut.

Sicherheitstechnik der Firma Mayser

Am 27. September 1800 von Leonhard Mayser als „Hutmacherey Mayser“ in Ulm gegründet, entwickelte sich das Unternehmen zu einer Hutmanufaktur mit mehreren Produktionsstätten in Deutschland. Die Gründung fiel in eine unruhige Zeit, die Belagerung Ulms durch Napoleon, doch dies konnte die rasche Entwicklung des Unternehmens nicht aufhalten. Im Jahr 1858 wagte Friedrich Mayser, der Sohn Leonhard Maysers, den großen Schritt in Richtung maschineller Produktion und fand mit dieser Entscheidung nicht nur Freunde. Durch die Ersetzung des jahrhundertelang handwerklichen Berufes durch Maschinerie brachte er die Modernisierung des Unternehmens voran und war damit ausschlaggebend für die Industrialisierung Ulms mitverantwortlich.

Mit dem Aufstieg zur größten Hutfabrik Deutschlands wurde Mayser 1886 in eine AG umgewandelt, 1914 mit der Beteiligung des Münchner Hutfabrikanten Anton Seidl dann zu einer GmbH. Durch die Einführung der Damenhutproduktion (1924) und Übernahme der Konkurrenzfirma Milz in Lindenberg (1929) gelang es Anton Seidl, die Produktion weiter zu steigern und Anfang der 1930er Jahre 2500 Mitarbeiter bei Mayser zu beschäftigen.

Bekannt wurde die Firma Mayser auch durch die erfindung von druckabhängig leitendem Material. Heute ist die Firma führend in der Produktion von Taktilen Sensoren (Schalt-Leisten und -Matten), automatischen Türen und Sicherheitstechnik aller Art. Auch der Einklemmschutz elektrischer Fensterheber basiert auf Technik der Firma Mayser.

Leichtflugzeuge und Sicherheitsbindungen

Robert Lusser entwickelte zusammen mit Hanns Klemm die bekannte Klemm L 25, die den Urtyp eines modernen Leichtflugzeuges darstellt.

Robert Lusser arbeitete ab 1933 bei Messerschmitt, konstruierte die Messerschmitt Bf 108 und kurz darauf die Messerschmitt Bf 109. Zum Erreichen des Geschwindigkeitsweltrekordes entwarf Lusser die Messerschmitt Me 209 und hatte mit dieser Maschine großen Erfolg. Die Messerschmitt Bf 110 wurde ebenfalls von Lusser entwickelt. Er war über die Arbeiten von Hans-Joachim Papst von Ohain über Turboluftstrahltriebwerke informiert und arbeitete an den Grundzügen der Messerschmitt Me 262.

Am 1. Juni 1939 kam er zu Heinkel, wo er den ersten zweistrahligen Jäger der Welt, die Heinkel He 280, konstruierte. Auch die Heinkel He 219, der erste spezialisierte Nachtjäger, stammt aus Lussers Entwicklungsbüro. Der Entwurf und seine Variationen wurden jedoch vom Reichsluftfahrtministerium zunächst als zu kompliziert abgelehnt. Lusser wurde daraufhin von Heinkel gekündigt.

1963, anlässlich eines Skiurlaubs mit neuer Skiausrüstung inkl. „Sicherheitsbindung“ riss seine Achillessehne beim „Probesturz“ im Hotelzimmer. Während seiner verbleibenden Zeit beim Entwicklungsring Süd bis Ende 1964 entwickelte er eine neue Skibindung und verkaufte sie später der Samuel G.Wyss AG in der Schweiz. In der Zeit der „Vorderstrammerbindungen“ war sie die erste Bindung, die den Namen „Sicherheitsbindung“ verdiente.

Hochschule für Gestaltung

Die Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG Ulm) wurde 1953 von Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher, Max Bill und weiteren in Ulm gegründet und bestand bis 1968. Sie gilt als die international bedeutendste Design-Hochschule nach dem Bauhaus. International genoss sie einen hervorragenden Ruf und war Wegbereiter und Vorbild sowohl für künftige Design-Studiengänge an Hochschulen für Gestaltung als auch für das Berufsbild des Dipl.-Designers.

Telefunken

In Ulm war ab 1956 das zentrale Forschungsinstitut von Telefunken angesiedelt. Hier wurde beispielsweise die Datenübertragung per Glasfaser erfunden. Auch gab es hier wegweisende Forschungserfolge im Bereich der Sprach- und Mustererkennung. Das Forschungsinstitut legte auch den Grundstein für die "Wissenschaftsstadt Ulm". Noch heute werden in Ulm Komponenten und Systeme der Kommunikations- Sicherheits- und Verteidigungstechnik produziert.

Medizintechnik

Das Unternehmen wurde 1912 von Heinrich C. Ulrich in Ulm gegründet. Entwickelt, produziert und vertrieben wurden zunächst chirurgische Instrumente. Seit 1978 produziert das Unternehmen Wirbelsäulenimplantate und -instrumente. 1985 wurde der erste CT/MRT-Kontrastmittelinjektor verkauft.

Bedeutung erlangte das Unternehmen Mitte des 20. Jahrhunderts vor allem durch seine Rolle als Innovationsführer in der deutschen Medizintechnikgeschichte: So wurde 1934 nach einer Idee von Chirurg Neuffer von dem Instrumentenmacher Ulrich ein Magen-Darm-Nähapparat mit auswechselbaren Klammereinsätzen gebaut. "Es entstand der Ulrich’sche Apparat mit ein oder zwei Reservekammern (Friedrich 1934)". Im Jahr 1952 wurde bei Ulrich das erste künstliche Fingergelenk und 1958 die erste deutsche Herz-Lungen-Maschine gebaut.

Die Texte basieren auf Wikipedia-Artikeln und stehen unter der Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported Lizenz.